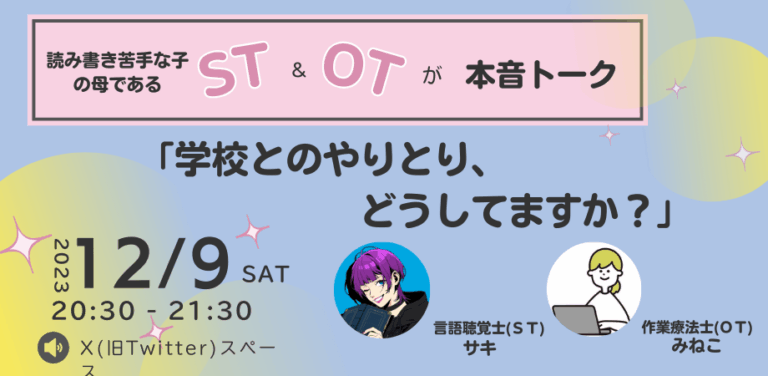

読み書き苦手な子の母であるST&OTの本音トーク

学校とのやりとり、どうしてますか?

12月9日(土)20:30 - 21:30

X(旧Twitter)スペース

X(旧Twitter)スペース

サキ(言語聴覚士)

みねこ(作業療法士)

本音トーク動画

要約バージョン

要約版:読み書きが苦手な子どもを持つ保護者×専門職として、学校とのやり取りに関する困り感や実際に心がけていることを共有。学校との連携のヒントとなり、保護者の不安感の緩和・前向きな気持ちになれる内容をお届けします。

学校とのやりとりの本音

普段は学校の先生側(支援者側)にいる専門職が、母の立場で体験した学校とのやりとりのリアルな経験談をお届けします。

サキさんの基本姿勢

- 通常級在籍:小3の読み書きが苦手な娘

- 学習障害についての理解や配慮に明るくなくても仕方ないと思っている

- 連絡帳や電話で娘の得意・苦手を伝える

- 配慮や支援を大人が手助けすれば分かること・できることをお伺いする形

- 家庭でも頑張るから先生たちと協力していきたいという姿勢

困った経験:理解してもらう難しさ

- 専門施設でチェックしてもらうまでは、娘の弱さを分かってもらいにくかった

- 「配慮も支援も必要のない子」もしくは「知的障害のある子」と見られてしまった

- スラッシュや平仮名をふる配慮をしても「テストの点数が上がらないなら必要か?」と確認された

- 「周りと違うことで傷つきませんか?」という先生なりの配慮

- 配慮や支援は継続してもらうための対話を重ねていく大切さを学んだ

今週あった出来事(リアルな体験)

- 「家での宿題の様子はこんな感じです。学校ではどんな様子ですか?」と何度も聞いた

- 「対応を検討します」「お知らせありがとうございます」という返答

- 実は先生は「お願いしたことしか対応していなかった」

- 漢字のミニテストで毎回0点だったことを教えてくれなかった

- 「なんで宿題をやってきているのに点数が取れないんだろう?」と疑問を持って欲しかった

- 「毎回0点だけど、ココロは傷ついていないのかな?」と想像してもらえなかった

心がけていること

- 校長先生を巻き込む:理解のある校長先生に学校全体で考える課題として話をしてもらう

- 「教員によって配慮・支援に差があってはいけない」と即解決するように動いてくれる

- トライ・アンド・エラーしながらできる支援を考えていく方向を学校と一緒に向く

- 感謝を伝える:先生が個別に配慮してくれたことへの感謝を連絡帳にこまめに書く

- 娘には「配慮・支援してもらえるのは当たり前ではない。努力も必要」と伝える

日頃の情報共有の工夫

- 宿題を見ていると、どこにつまずいているかが見えてくる

- どういった方法が分かりやすい勉強の仕方なのかを連絡帳で共有

- 医療へ行ってきた報告なども連絡帳で伝える

- 娘から聞いた学校での配慮への感謝も連絡帳に書く

- 「一緒に考えていきたい」ということを繰り返し伝える

学習の本質を伝える

- 漢字の宿題の例:漢字を覚えることが目的

- 書くことは漢字を覚えるための手段

- 漢字をノートに書き写すが目的になってしまうことがある

- 自分にとって学習が身につく方法を考えるように娘に伝える

- ライフハックを身につけることを日々大切にしている=社会性を育む

学校とのやり取りは「一緒に考えていきたい」という気持ちを伝え続けることが大切です。

母が笑顔でいることが重要なので、ひとりで苦しむことのないよう

みんなで困っていることを共有し、より良い状況を考えていきましょう。

母が笑顔でいることが重要なので、ひとりで苦しむことのないよう

みんなで困っていることを共有し、より良い状況を考えていきましょう。